Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Warum das neue Ökodesign-Gesetz Reparatur erschwert statt erleichtert

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Gesetz zur Modernisierung der nationalen Umsetzung von Ökodesign, Energieverbrauchskennzeichnung und weiterer Regelungen

Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Entwurf für ein neues Ökodesign-Gesetz vorgelegt. Damit soll die europäische Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte in deutsches Recht umgesetzt werden – mit dem erklärten Ziel, Produkte langlebiger, reparierbarer und ressourcenschonender zu machen. Ein begrüßenswertes Ziel – das jedoch in der Ausgestaltung des Entwurfs deutlich verfehlt wird. Warum führen wir in unserer Stellungnahme (weiter unten) aus.

Gute Ziele, schlechte Umsetzung

Nach eigener Aussage will das Ministerium die nationalen Ökodesign-Regelungen modernisieren, entbürokratisieren und „rechtliche Klarstellungen hinsichtlich fachlich kompetenter Reparateure“ schaffen. Doch der Entwurf produziert vor allem neue Unklarheiten, Widersprüche und bürokratische Hürden. Statt Reparatur zu fördern, privilegiert er eintragungspflichtiges Handwerk – und erschwert es engagierten, fachkundigen Menschen außerhalb der Handwerksrolle, überhaupt an Ersatzteile oder Reparaturinformationen zu kommen.

Handwerkspolitik statt Reparaturpolitik

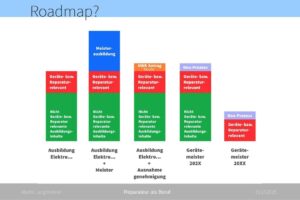

§ 15 des Gesetzentwurfs definiert, wer künftig als „fachlich kompetenter Reparateur“ gilt – und damit Anspruch auf Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturinformationen hat. Dabei wird der Nachweis der „fachlichen Kompetenz“ so eng gefasst, dass er faktisch auf eingetragene Handwerksbetriebe hinausläuft.

Nicht-gewerbliche Reparateure, Repaircafés, handwerksähnliche Gewerke oder freie Werkstätten bleiben außen vor – obwohl sie seit Jahren zuverlässig, sicher und kompetent arbeiten.

Bürokratische Hürden statt Rechtssicherheit

Der Gesetzentwurf verlangt Nachweise, die in der Praxis kaum zu erbringen sind. So sollen Reparateure das Einhalten von spezifischen Vorschriften belegen – obwohl der Zugang zu den notwendigen Reparaturinformationen erst nach diesem Nachweis erfolgen kann. Ein klassischer Zirkelschluss.

Auch der Verweis auf elektrotechnische Vorschriften für alle Produktgruppen ist sachlich falsch: Nicht jedes Ökodesign-Produkt ist ein Elektroprodukt – Fensterbauer oder Textilarbeitende etwa hätten künftig Vorschriften einzuhalten, die für ihre Gewerke gar nicht relevant sind.

Konstruktive Vorschläge statt bloßer Kritik

Unsere Stellungnahme enthält deshalb konkrete Verbesserungsvorschläge:

- Streichung überflüssiger Nachweispflichten (§ 15 Abs. 1 Satz 2)

weil sie unpraktikabel und unverhältnismäßig sind.

- Anerkennung von Versicherungsschutz als Kompetenznachweis

analog zur Praxis der Berufsgenossenschaften.

- Explizite Gleichstellung nicht-gewerblicher Reparateure

etwa durch Ergänzung von § 15 Abs. 6.

- Schaffung einer zivilgesellschaftlichen Registerlösung

damit auch Repaircafés und Reparatur-Initiativen rechtsverbindlich anerkannt werden können.

Reparatur ist Gemeingut, kein Privileg

Reparatur ist kein exklusives Handwerksprivileg, sondern ein zentraler Baustein nachhaltiger Produktpolitik. Wer ein Produkt besitzt, muss auch das Recht haben, es zu reparieren – selbst oder mit Hilfe der Community – oder reparieren zu lassen und muss dabei freie Wahl haben, von wem diese Dienstleitung auf einem freien Markt erbracht werden soll. Das neue Gesetz darf dieses Recht nicht schwächen, sondern muss es stärken. Nur so wird aus dem Ziel der EU-Ökodesign-Verordnung – nachhaltige, reparierbare Produkte für alle – endlich Realität.