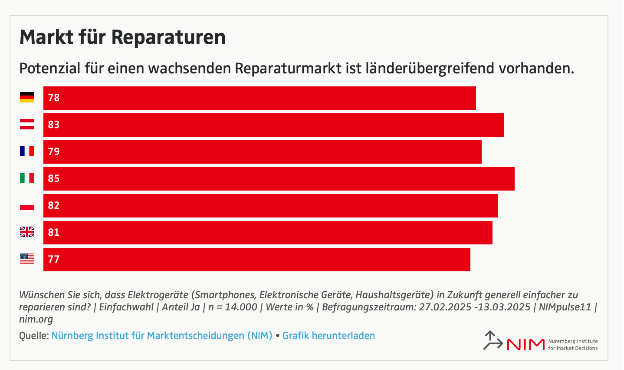

Reparaturkultur: Deutschland hat Nachholbedarf im internationalen Vergleich. Studie beleuchtet Einstellung zur Reparierbarkeit von Elektrogeräten

Blogbeitrag von Dörte Heimann, Runder Tisch Reparatur

Seit Ende Juni 2025 gilt die neue EU-Ökodesign-Verordnung. Sie verpflichtet Hersteller zu mehr Langlebigkeit und besserer Reparierbarkeit ihrer Produkte. Ziel ist es, Elektroschrott zu verringern und Verbraucher*innen beim nachhaltigen Konsum zu unterstützen. Eine internationale Studie des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) zeigt jedoch: Deutschland liegt in Sachen Reparaturkultur deutlich zurück. Dabei wünschen sich 78 % der deutschen Konsument*innen, dass Elektrogeräte künftig leichter instand gesetzt werden können.

Reparieren statt Wegwerfen

Die EU-Verordnung setzt auf mehr Umwelt- und Klimaschutz durch langlebigere Produkte. Verbraucher*innen sollen künftig schon beim Kauf durch das Label über Lebensdauer und Reparierbarkeit informiert werden. Damit das Label Wirkung entfaltet, ist entscheidend, dass Konsument*innen aktiv nach reparaturfreundlichen Geräten fragen.

Die NIM-Studie macht aber deutlich: In Deutschland ist die Reparaturpraxis schwach ausgeprägt. Nur 41% der Verbraucher*innen ließen im vergangenen Jahr ein Elektrogerät reparieren – der niedrigste Wert unter den sieben untersuchten Ländern. In Italien waren es dagegen 61 % .

Gründe gegen Reparaturen

Hauptgrund für unterlassene Reparaturen sind die hohen Kosten – in allen Ländern. Verbraucher*innen akzeptieren durchschnittlich nur Reparaturpreise von maximal 20 % des Neupreises. An zweiter Stelle steht der empfundene Aufwand: Während in Italien nur 10 % der Befragten diesen als zu hoch empfinden, sind es in Deutschland 30 % Prozent. Der Wunsch nach einem neueren Modell oder Bedenken zur Reparaturqualität spielen dagegen eine eher geringe Rolle.

Potenzial vorhanden

Das Potenzial ist groß: 78 % der Deutschen fordern besser reparierbare Geräte, 77 % wünschen sich staatliche Unterstützung. Viele sehen Hersteller und Händler in der Pflicht, etwa durch eine bessere Ersatzteilversorgung, längere Gewährleistungsfristen oder eine Reparaturpflicht. Ein Drittel der befürwortenden Personen hält auch das neue EU-Label für hilfreich, möchte sich aber nicht allein auf das Verbraucherverhalten verlassen.

Welche Rolle spielt die Reparierbarkeit beim Smartphone-Kauf?

Beim Kauf eines Smartphones stehen für die meisten Verbraucher*innen nach wie vor Faktoren wie Akkulaufzeit, Preis und Speicherkapazität im Vordergrund. Die Reparierbarkeit eines Geräts spielt dagegen bislang nur eine untergeordnete Rolle. Das mag sich ändern, weil seit Juni 2025 bei Neukauf ein Reparierbarkeitsindex am Gerät zu finden ist. Auch andere Hinweise auf eine längere Nutzungsdauer – wie eine erweiterte Garantie oder regelmäßige Software-Updates – werden nur von wenigen als entscheidend betrachtet.

Ein internationaler Vergleich zeigt jedoch: Dort, wo Reparierbarkeit beim Kauf stärker berücksichtigt wird, lassen sich auch höhere Reparaturquoten beobachten. Besonders auffällig ist Italien: 60 % der Befragten gaben an, dass ihnen die Reparierbarkeit beim Smartphone-Kauf wichtig war – der Spitzenwert unter allen Ländern. Gleichzeitig ließen dort in den vergangenen zwölf Monaten 26 % ihr Gerät mindestens einmal reparieren. Am anderen Ende der Skala liegen Deutschland und Österreich: In beiden Ländern wird beim Kauf am seltensten auf Reparierbarkeit geachtet, und entsprechend selten werden Smartphones instand gesetzt.

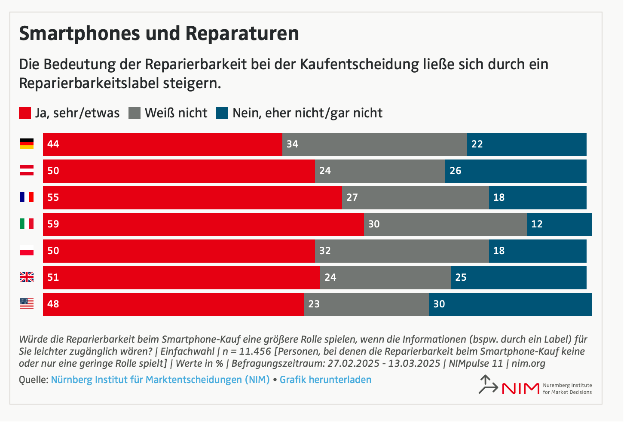

Die meisten Verbraucher*innen sind sich allerdings einig: Wäre die Reparierbarkeit beim Kauf leichter erkennbar, etwa durch ein eindeutiges Label, würde sie auch eine größere Rolle spielen. Das gilt selbst für jene, die sich beim letzten Smartphone-Kauf kaum oder gar nicht mit diesem Aspekt befasst haben. Am stärksten verbreitet ist diese Einschätzung in Italien, am schwächsten in Deutschland.

Die NIM Studie zeigt, wie wichtig für die Entscheidungsfindung von Verbraucher*innen die Kosten für Reparatur und gut erklärte Informationen über Reprarierbarkeit der Geräte sind. Deswegen fordern wir weiter:

- Ein wirksames Reparaturgesetz mit breitem Anwendungsbereich

- Faire Ersatzteilpreise

- Die Förderung einer Reparaturkultur

- Herstellerfinanzierte Reparaturförderung

- Zugang zu Altgeräten und gebrauchten Ersatzteilen

- Nachwuchssicherung im Reparatursektor

Die Reparaturkultur hat in Deutschland Entwicklungspotenzial. Wir setzen und dafür ein, dieses Potenzial zu heben, sowohl auf der Angebotsseite, als auch auf der Nachfrageseite. Wenn Dinge kaputt gehen oder nicht mehr „rund laufen“ sollte der erste Gedanke sein: wie bekomme ich das wieder flott? Oder: wer hilft mir, das zu reparieren? Das ist mit Reparaturkultur gemeint! Parallel braucht es Informationen darüber, wo Reparatur stattfindet oder Hilfe zur Selbsthilfe möglich ist. Gleichzeitig braucht es Anreize wie Reparatur-Boni, Werkstattnetzwerke und Bildungsangebote, die Reparieren wieder zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags machen.